在中国传统医学的智慧宝库中,健脾止泻的千年古方始终占据重要地位。这些凝聚了历代医家心血的方剂,通过补脾柔肝、祛湿止泻的三重作用机制,为无数饱受腹泻困扰的患者带来康复的希望。今天,我们就深入探讨这一古老而有效的治疗体系,揭示其背后的中医理论精髓和现代应用价值。

一、脾胃虚弱与腹泻的中医机理**

中医理论认为,脾主运化,是后天之本。当脾胃功能受损时,水谷精微无法正常运化,就会导致"湿浊内生",出现腹泻、腹胀、食欲不振等症状。根据《黄帝内经》记载:"脾病者,虚则腹满肠鸣,飧泄食不化。"明确指出了脾虚与腹泻的因果关系。

现代医学研究也证实,肠道菌群失衡、消化酶分泌不足、肠道蠕动异常等病理变化,与中医所说的"脾虚湿盛"有着惊人的相似之处。这为千年健脾止泻方的现代应用提供了科学依据。

二、千年古方的三大作用机制**

1. **补脾益气固根本**

经典方剂如参苓白术散,以人参、白术、茯苓为主药,重在补益脾气,恢复脾胃运化功能。人参大补元气,白术健脾燥湿,茯苓利水渗湿,三药合用,标本兼顾。现代药理研究表明,这些药材含有多糖、皂苷等活性成分,能显著增强小肠吸收功能,调节肠道菌群平衡。

2. **柔肝理气调枢机**

中医有"肝木克脾土"之说,肝气郁结会影响脾胃功能。因此,健脾方中常配伍白芍、陈皮等柔肝理气之品。白芍味酸入肝,能缓解肠道平滑肌痉挛;陈皮理气健脾,改善腹胀症状。这种"肝脾同调"的治疗思路,体现了中医整体观的治疗智慧。

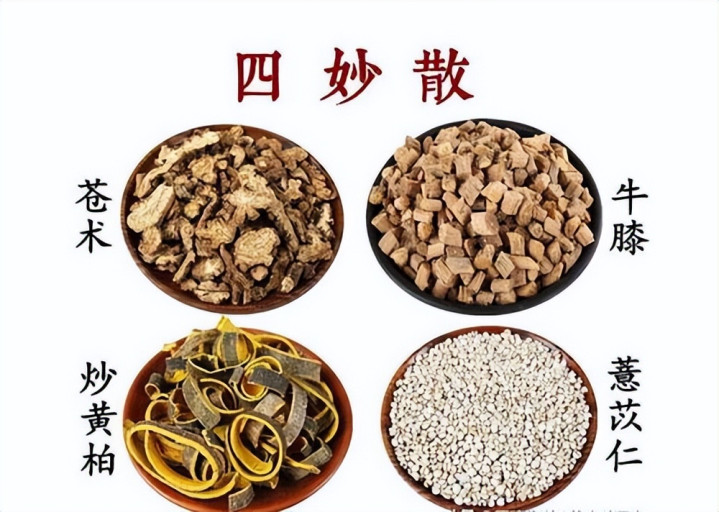

3. 祛湿止泻治其标

针对湿邪这一关键病理因素,古方常用苍术、厚朴、薏苡仁等化湿药。苍术苦温燥湿,厚朴行气除满,薏苡仁健脾渗湿,共同消除肠道湿浊。临床观察显示,这类药物能减少肠道分泌,抑制异常蠕动,从而达到止泻效果。

三、经典方剂与现代应用**

1. **参苓白术散的临床应用**

由人参、白术、茯苓、山药等12味药组成,适用于脾虚湿盛型腹泻。典型症状包括大便溏薄、食欲减退、肢体困重等。现代常用于治疗慢性肠炎、肠易激综合征等疾病。研究表明,该方能显著降低肠道炎症因子水平,修复肠黏膜损伤。

2. **痛泻要方的独特价值**

由白术、白芍、陈皮、防风组成,专治"肝郁脾虚"型腹泻,特点是腹痛即泻、泻后痛减。这个仅四味药的小方,完美诠释了"肝脾同调"的治疗理念。临床数据显示,其对肠易激综合征腹泻型的有效率超过80%。

3. **七味白术散的儿科应用**

源自宋代《小儿药证直诀》,主治小儿脾虚泄泻。方中藿香、木香等药物芳香化湿,药性平和,特别适合儿童体质。现代儿科常用于治疗轮状病毒性肠炎等疾病,能显著缩短病程。

四、现代研究与创新发展**

随着科技进步,传统健脾止泻方正在焕发新的生命力:

1. **剂型改革**:传统汤剂已发展为颗粒剂、片剂等多种现代剂型,如补脾益肠丸、人参健脾丸等中成药,大大提高了用药便利性。

2. **作用机制研究**:现代药理学证实,这些方剂具有调节肠道菌群、增强免疫功能、修复肠黏膜等多靶点作用。如白术中的苍术酮能抑制炎症因子释放。

3. **临床拓展应用**:除传统适应症外,现已用于化疗后腹泻、抗生素相关性腹泻等新领域。研究显示,健脾类方剂能显著降低肿瘤患者化疗后的腹泻发生率。

五、日常调理与注意事项

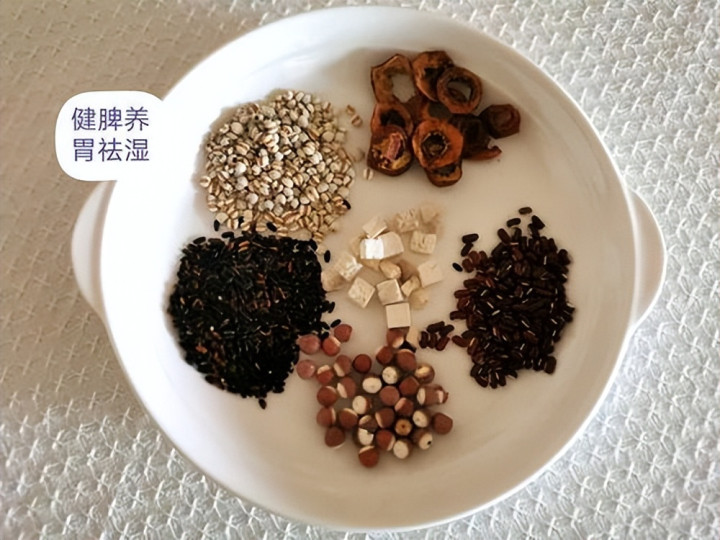

1. 饮食调养:遵循"清淡易消化"原则,推荐山药粥、莲子羹等食疗方。避免生冷油腻食物。

2. **生活调理:注意腹部保暖,适度运动如八段锦中的"调理脾胃须单举"招式。

3. 用药提示:急性感染性腹泻需先抗感染;慢性腹泻服用中药一般2-4周见效;症状加重应及时就医。

4. 禁忌人群:实热型腹泻(表现为肛门灼热、口渴喜冷饮)不宜单纯使用健脾方。

六、古今对话的启示**

千年健脾止泻方的持久生命力,源于其深厚的理论根基和确切的临床疗效。在当代医疗实践中,这些古方不仅继续服务于广大患者,更启发了新型胃肠药物的研发。如某些调节肠道微生态的现代药物,其设计理念就受到中医"健脾化湿"思想的启发。

值得注意的是,中医讲究辨证施治,不同类型的腹泻需选用相应的方剂。因此,建议患者在专业中医师指导下合理用药,避免盲目自行服药。只有准确辨证,才能使这些千年智慧结晶发挥最佳疗效。

从张仲景的"理中汤"到李东垣的"补中益气汤",再到现代的中成药,健脾止泻方药的发展历程,正是中医药守正创新的生动写照。在未来,随着研究的深入,这些古老方剂必将为人类健康作出新的贡献。

众和网配资,港盛配资,富易螽策略提示:文章来自网络,不代表本站观点。

- 上一篇:实盘交易杠杆成交量838.57万股

- 下一篇:没有了